Avertissement : Ce texte est un maillon, la suite d'une suite destinée à en recevoir elle-même une autre, une page arrachée en hâte et au hasard à un

ouvrage en construction.

Pour accéder à ce qu'il prolonge autant qu'à ce qu'il rendra possible, ainsi qu'à l'expérience d'écriture numérique qu'il révèle, il faut se rendre sur le site de

Joel Boulvais, qui lui a donné prétexte: cadavreômonexquis

SEMBLABLES

(P2-S1)

Gilles

PIAZO

La poignée de main fut flasque et le bureau était vide ; Sophie n’était pas là.

Leïla ne remarqua pas tout de suite son absence, troublée d’abord par le voile fugace qui venait de faire osciller le masque mercantile et affable du

notaire, transformant son sourire de bienvenue en un rictus auquel aucun qualificatif n’accrochait véritablement, tous ruisselant sur l’ambiguïté de l’expression qu’il lui renvoyait.

Elle s’était aussi très rapidement sentie perturbée, mal à l’aise, ce qui avait à chaque fois pour effet de lui couper la conscience claire de son

environnement immédiat.

Parce que même si elle n’avait pas voulu être dupe aujourd’hui encore, même si sa stature hâtivement bricolée avait voulu en imposer à ce

quinquagénaire bedonnant et emplir de son aura les moindres recoins de la pièce, le cosy patiné de la décoration à l’ancienne et l’imposant bureau verni avait rapidement fait refluer sa

prestance ; comme un coup à l’estomac avait creusé son torse et fait se voûter ses épaules et son dos pour faire resurgir en elle cette envie qu’elle avait constamment en public de ne pas

déranger, de devenir fine, imperceptible au point qu’elle pourrait être au monde sans même que l’on ne remarque sa présence.

Elle serra instinctivement son sac à main contre son ventre, et comme dans le bocal de la Grüe quand elle était venue lui demander son après-midi sur

la foi de cette simple instruction de sa sœur hier au téléphone – ta présence est requise à la lecture du testament de maman - regarda ses pompes en murmurant un « Enchantée » presque

imperceptible.

Elle ne savait décidément pas parler aux gens.

Sophie n’était pas là.

Le fauteuil à l’assise râpée situé à côté de celui dans lequel Leïla fut priée de prendre place était vide, et lorsque le téléphone sonna avant même

que la conversation ne puisse s’engager véritablement, elle se demanda un court instant si elle se rendait vraiment bien compte de ce qu’elle faisait.

Elle était là, chez le notaire, assise maladroitement et presque de profil sur la lisière cloutée de l’assise d’un fauteuil de cuir souple qui en son

milieu menaçait de l’engloutir entièrement, à tirer nerveusement sur sa jupe en attendant de savoir si elle avait bien à y être ; si sa mère était vraiment morte ; si un testament dont

elle était à n’en pas douter l’une des bénéficiaires existait bien quelque part au milieu des centaines de feuillets qui boursouflaient les deux énormes pochettes carton posées sur le

bureau, juste devant elle ; si sa sœur allait vraiment venir – mais comment ne s’était-elle pas poser cette question avant, dans la salle d’attente, au lieu de ne penser qu’à des broutilles et

d’épouser bêtement pendant une demi heure les reniflements humides de cette vieille, jusqu’à la nausée ?

Elle aurait bien sûr dû y être elle aussi, dans la salle d’attente, puisque l’heure du rendez-vous était largement dépassée.

L’idée d’une farce dont elle serait le dindon lui traversa à nouveau l’esprit. A moins qu’elle ne l’ait pas vue, que Sophie soit restée

cachée pendant tout ce temps ; aucune chance. Cela ne lui ressemblait pas et elle était incapable de ne pas se faire remarquer quand elle entrait ou demeurait quelque part.

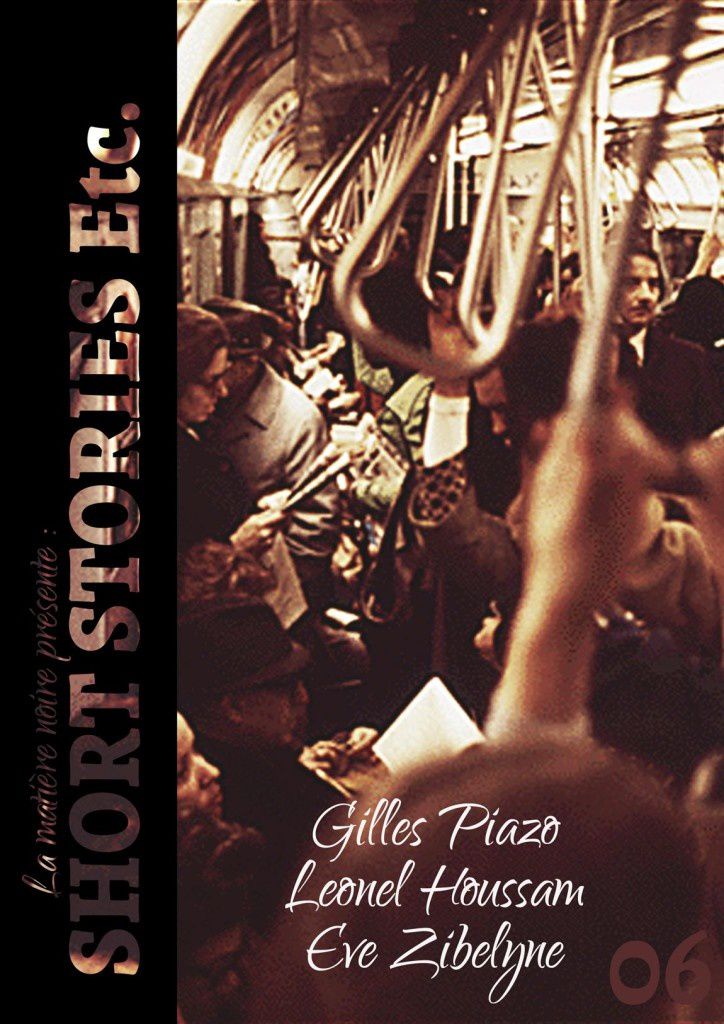

Sophie était du genre extravertie, prête à tout pour attirer l’attention et faire parler d’elle. Du genre à composer son chant du cygne sous les

roues d’une rame de métro aux heures de pointes et faire fermer provisoirement une station, refouler des centaines de personnes sur les trottoirs à la recherche d’une échappatoire au piège

que la ville refermait alors sur eux.

Sûre qu’elle ne les emportera pas au paradis ; tous les moments où elle avait écrasé - consciemment ou non -, systématiquement piétiné

Leïla en public avec une facilité et une désinvolture écœurantes qui ne pouvaient à terme que fomenter chez sa victime la résignation, la recherche continue d’une insignifiance toujours plus

diaphane. Ne pas déranger ; ne pas faire trop de vagues, jamais.

Avait fait pareil avec sa mère ; l’avait entièrement prise sous sa coupe et Leïla avait dû s’éloigner pour ne plus avoir à chercher

une place introuvable dans une relation qui était devenue exclusive et s’était dressée tel un mur face à elle, figée sous une épaisse couche de glace.

Pourtant si semblables de caractère, elles avaient été contraintes de se tourner mutuellement le dos, poussée chacune dans une direction opposée

par cette force centrifuge et démoniaque qui, voulant constamment prendre le centre, refoulait alentour avec la puissance d’une tornade tout ce qui gravitait autour d’elle et de ce qu’elle

souhaitait s’approprier.

Si semblables…

Et pourtant Leïla était là, dans le bureau poussiéreux d’un notaire spécialisé dans les vieilles allergiques, à attendre qu’il raccroche pour savoir enfin si

sa mère était réellement morte, si réellement elle avait été incinérée avant-hier, si réellement un testament devait être lu ici et maintenant devant les deux orphelines.

Franchement… C’était ridicule.

Le même rire bref et sonore qui l’avait saisie lors de l’évacuation houleuse de la station de métro un peu plus tôt dans l’après-midi la surprit à

nouveau et le regard de l’homme de loi décalqua à la nuance près celui de l’anonyme du couloir : un mélange d’agacement, de reproche et d’étonnement suite à la reconnaissance subite d’une

présence que l’on avait pas remarquée jusque-là, ou déjà oubliée.

Elle regarda à nouveau ses pompes en tirant nerveusement sur sa jupe et en en époussetant machinalement la toile bleue marine.

A l’autre bout du fil, elle entendit alors distinctement et pour la première fois la voix grésiller, une voix de femme cachée de l’autre côté du

combiné, tandis que le visage du notaire cherchait désespérément à fuir un embarras de plus en plus pressant : « Elle ne se rend vraiment pas compte ?»